央廣網北京8月30日消息(記者王遲)十年來,隨著互聯網、大數據和人工智能等技術的普遍應用,構筑了一個數字化的信息空間,改變了人們的生活方式。從社交、娛樂、購物到出行,人們越來越多地借助各種網絡平臺。截至2021年底,我國網民規模達10.32億,互聯網普及率為73%。

這一變化在賦能數字產業、釋放科技創新紅利的同時,也帶來了諸多不容忽視的挑戰,網絡謠言、網絡詐騙、網絡信息泄露等亂象時有發生。

8月28日—29日,2022年中國網絡文明大會在天津舉辦,將網絡謠言治理、個人信息保護列入分論壇主題。如何應對數字化時代的挑戰,破解網絡亂象,對加強網絡文明和網絡強國建設至關重要。

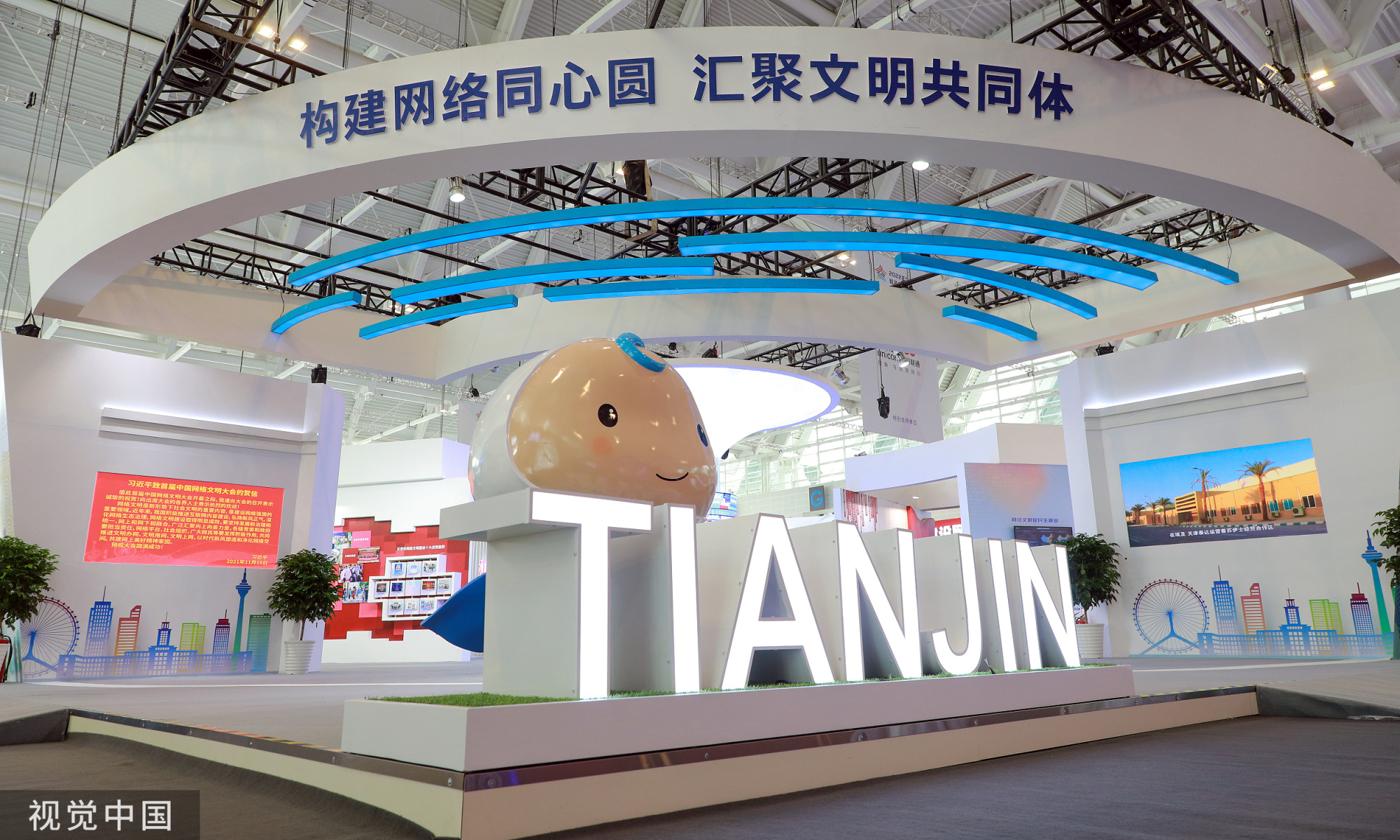

28日,2022年中國網絡文明大會現場(圖片來源:CFP)

治理網絡謠言的“破”與“立”

網絡謠言亂象嚴重誤導公眾認知,破壞網絡生態,沖擊社會信任體系。究其原因,浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林接受央廣網記者專訪時表示:“‘八卦’是人類天性,但網絡傳播信息速度很快,助推和放大了人類的這種天性,信息在傳播中迅速扭曲。又由于網絡給用戶加上了一層面具,讓造謠者有恃無恐。”

如何加強網絡謠言治理,向網絡謠言說不,是全社會共同關注的話題。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍接受央廣網記者專訪時表示,“治理網絡謠言要做到‘破’和‘立’。”“破”即破除謠言,“立”即確立真相。破除謠言要快,要及時發布權威信息。他說:“破除謠言的主體也很重要,既包括一些權威媒體、權威機構,也包含政務號、專業公眾號,甚至是了解事實真相的網民,都應加入辟謠系統。”

朱巍表示,在確立真相的過程中,應借助技術手段進行辟謠信息的精準推送。“我們強調辟謠信息的到達率,不僅要把辟謠信息及時公布出來,同時要保證權威信息的精準觸達。在辟謠過程中,對看過此類謠言的人,要通過大數據進行精準推送。”

近年來,我國不斷加大網絡謠言治理力度,法律已經從民事、行政和刑事三個層面,搭建了一套懲治網絡謠言的制度體系。

今年3月,國家網信辦部署開展2022年“清朗”系列專項行動,重點開展打擊網絡謠言等十方面任務。經過持續治理,網絡生態環境不斷優化,例如,在中央網信辦今年4月份啟動的網暴專項整治行動當中,重點網站平臺累計攔截涉攻擊謾罵、造謠詆毀等信息6541萬余條,處置違法違規賬號7.8萬個。

8月29日,在2022年中國網絡文明大會“網絡謠言治理分論壇”上,“讓網絡謠言無處遁形”網絡辟謠標簽專項工作正式啟動。本次網絡辟謠標簽專項工作將聚焦舊謠言反復傳播、新謠言層出不窮等問題,給謠言撒上“顯影劑”、貼上“識別碼”,有力打壓網絡謠言傳播空間,讓辟謠信息到達每一位網民身邊。

個人信息保護的“最小傷害原則”

信息技術的快速發展和廣泛普及,使個人信息的收集、存儲、加工、使用更為便利。個人信息既關系公民的人身和財產安全,又承載著公民廣泛的人格尊嚴和利益。

(圖片來源:CFP)

盤和林表示:“個人信息濫用會讓不法分子有機可乘,電信詐騙的主要原因就是個人信息濫用。對于個人,信息流失不僅會損害自身財物,甚至會讓自己陷于危險境地。”

8月29日下午,在2022年中國網絡文明大會“個人信息保護分論壇”上,最高人民檢察院第八檢察廳主辦檢察官、二級高級檢察官邱景輝表示:“如果沒有個人信息的安全,網絡就不安全,網絡行為就難以規范,難以形成向上向善的導向。”

因此,加強個人信息保護,是維護民眾網絡空間合法權益的迫切需要,也是保障數字經濟健康可持續發展的客觀要求。

黨的十八大以來,從網絡安全法的施行到民法典的頒布實施,從數據安全法的出臺到個人信息保護法的制定,在數字經濟發展和法治建設進程中,我國個人信息保護法律制度逐步建立并不斷發展完善。最高人民檢察院今年2月發布的數據顯示,2021年檢察機關共辦理個人信息保護領域公益訴訟案件2000余件,同比上升近3倍。其中,辦理網絡侵害個人信息公益訴訟案件800余件,同比上升約1.7倍。

如何更好地加強個人信息保護?朱巍說:“一方面平臺要加強自律,做好制度性保障,要把用戶的權利放在更高的位置,不能只看商業利益。”“對個人信息的使用要采用‘最小傷害原則’。比如地圖軟件,平臺只需搜集用戶的位置信息即可,沒有必要讀取用戶的通訊錄。界限一定要依法做好。”

另一方面,朱巍強調,對個人信息的技術性保護也很重要。“未來可以引入區塊鏈技術,保護用戶信息不被篡改,同時一旦出現問題能夠尋根溯源,查明信息到底是何處泄露的。”

轉載申請事宜以及報告非法侵權行為,請聯系我們:010-56807194

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容